264 浏览摘 要

本文对手机无线充电系统进行的研究与分析。首先是研究分析了手机无线充电技术在当今时代的发展背景和研究意义,和相关的无线充电QI协议标准等,再分析了手机无线充电系统的基本理论和基本的模块结构,其中包括无线充电的能量传输方式和系统的基本框架。

嵌入式芯片的无线充电技术通过电磁感应或磁共振实现非接触式能量传输,支持QI或AirFuel标准,具备异物检测、动态功率调节和效率优化。其核心功能包括多设备兼容、反向充电、低待机功耗,并集成过温/过压保护、OTA升级及加密通信。应用覆盖智能家居、车载、医疗植入设备及工业机器人,适应极端环境,未来可扩展激光/微波远程充电。通过AI调度与APP交互,实现安全、高效、场景化的无线供电解决方案。经过对系统原型机进行一系列的测试后,验证了系统的可行性。

关键词:无线电能传输系统;QI标准;手机无线充电;电磁耦合

Abstract

This paper focuses on the research and analysis of mobile phone wireless charging systems. First, it examines the development background and research significance of mobile phone wireless charging technology in today's era, along with relevant wireless charging QI protocol standards. Then, it analyzes the basic theory and fundamental module structure of mobile phone wireless charging systems, including the methods of energy transmission and the basic framework of the system.

Wireless charging technology for embedded chips achieves non-contact energy transfer through electromagnetic induction or magnetic resonance, supporting QI or AirFuel standards. It features object detection, dynamic power adjustment, and efficiency optimization. Core functions include multi-device compatibility, reverse charging, low standby power consumption, and integrated over-temperature/over-voltage protection, OTA upgrades, and encrypted communication. Applications span smart home, automotive, medical implant devices, and industrial robots, adapting to extreme environments. In the future, it can be extended to laser/microwave remote charging. Through AI scheduling and APP interaction, a secure, efficient, and scenario-based wireless power solution is realized. After a series of tests on the system prototype, the feasibility of the system has been verified.

Keywords: dadio-energy transmission system;QI standard;mobile phone wireless charging;electromagnetic coupling

目 录

1.1 研究背景及研究意义 PAGEREF _Toc26067 \h 1

1.2 国内外研究现状及Qi标准 PAGEREF _Toc29962 \h 1

1.2.1 国内外研究现状 PAGEREF _Toc12833 \h 1

1.2.2 Qi标准 PAGEREF _Toc3545 \h 2

1.3 本设计的研究内容和结构安排 PAGEREF _Toc2085 \h 3

2 系统的方案设计 PAGEREF _Toc23960 \h 5

2.1 系统的总体要求与设计方案 PAGEREF _Toc2603 \h 5

2.1.1 原理模型分析 PAGEREF _Toc20438 \h 5

2.1.2 系统的设计要求 PAGEREF _Toc26139 \h 6

2.1.3 系统的设计要求 PAGEREF _Toc20781 \h 6

2.2 系统硬件器件的方案选择 PAGEREF _Toc6980 \h 7

2.2.1 嵌入式控制芯片 PAGEREF _Toc7236 \h 7

2.2.2. 功率器件(逆变与整流) PAGEREF _Toc14312 \h 7

2.2.3. 谐振电容与电感 PAGEREF _Toc5059 \h 7

2.2.4.线圈(发射与接收) PAGEREF _Toc5069 \h 7

2.2.5. 电源管理器件 PAGEREF _Toc14607 \h 8

2.2.6. 通信与传感器模块 PAGEREF _Toc30869 \h 8

2.2.7. 散热与保护器件 PAGEREF _Toc3533 \h 8

2.3 系统的总体方案 PAGEREF _Toc28088 \h 8

2.3.1 主电路 PAGEREF _Toc24178 \h 8

2.3.2 功率放大电路 PAGEREF _Toc19783 \h 8

3 系统硬件设计 PAGEREF _Toc9839 \h 9

3.1 主控模块设计 PAGEREF _Toc12268 \h 9

3.2 电源模块设计 PAGEREF _Toc708 \h 10

3.3 LC振荡电路设计 PAGEREF _Toc29121 \h 11

3.4 液晶显示模块 PAGEREF _Toc3566 \h 11

3.5 无线充电线圈的选择 PAGEREF _Toc24299 \h 12

3.6 无线传输检测模块设计 PAGEREF _Toc6293 \h 13

3.6.1 电压电流检测模块 PAGEREF _Toc20009 \h 13

3.6.2 采样电路设计 PAGEREF _Toc3174 \h 14

3.6.3 发送电路模块设计 PAGEREF _Toc24754 \h 15

3.6.4 接受电路模块设计 PAGEREF _Toc29433 \h 15

3.7 系统硬件原理图 PAGEREF _Toc6671 \h 15

4 系统软件设计 PAGEREF _Toc10427 \h 16

4.1 主程序的设计 PAGEREF _Toc22497 \h 16

4.2 显示子程序流程图 PAGEREF _Toc17444 \h 17

5 系统调试 PAGEREF _Toc12459 \h 19

5.1 设计实物 PAGEREF _Toc15313 \h 19

5.2 系统功能测试 PAGEREF _Toc14875 \h 19

5.2.1 系统输出电压的检测 PAGEREF _Toc27191 \h 19

5.2.2 系统输出电流的检测 PAGEREF _Toc31334 \h 21

5.2.3 系统的输出端口纹波电压测试。 PAGEREF _Toc17408 \h 22

6 涉及的社会、法律及健康、安全等问题 PAGEREF _Toc9648 \h 23

6.1 系统设计所涉及的相关标准规范 PAGEREF _Toc32346 \h 23

6.2 系统设计的经济核算 PAGEREF _Toc3997 \h 24

7 结论与展望 PAGEREF _Toc3266 \h 26

无线充电技术是当今世界的一项伟大发明,尼古拉·特斯拉在十九世纪九十年代就提出了基于无线供电的理念,并于2005年推出了无线充电技术。许树源教授发明了一个无线充电平台,它可以在不借助电线的情况下,将多个设备同时充电,这也是无线充电技术真正意义上的发展。但是,由于技术不够成熟,也没有经过进一步的优化,使得充电速度慢,电子设备容易发热,成为制约无线充电技术发展的重要障碍。

无线充电技术是一种新型的充电技术,它弥补了传统充电模式所带来的不足,为用户带来了更加方便快捷地充电体验。首先,无线充电技术不需要通过直接的物理连接比如充电插口、手机充电数据线等来进行能量的传递,因此这样可以避免了传统的有线充电模式对接口的依赖性,降低了多次充电对接口的损耗。其次,在传统的有线充电模式下,通常一台电子产品就需要一台适配的充电器,这就会导致需要大量的充电器和数据线,大量的充电器和数据线会极大的浪费资源,再加上各种接口的不统一,导致了各种接口的使用效率低下。而无线充电,则是采用了统一的标准,只要符合相同的要求,就能为各种设备进行充电,这是一种非常有效、环保的充电方式,可以极大的提高充电的便捷性和提高资源的利用率。

随着对无线充电技术的深入研究,人们逐渐对无线充电技术实现了智能终端的统一,并且慢慢实现了全球范围内的标准统一。随着多种类型不同品牌不同产品的不断涌现,无线充电市场将会越来越广阔。近年来,随着无线充电技术的普及,手机的无线充电技术也受到了越来越多的重视。另外,三星,谷歌,苹果等众多手机制造商,也纷纷投入到手机的无线充电领域中,无线充电技术的应用前景,也逐渐被人们所看好。

在对无线充电技术的研究中,国外对此技术的研究发展较早,在19世纪20年代早期,特斯拉曾设想过一种无线充电模式,并以此模式发明了“特斯拉线圈”,2008年,WPC(无线充电联盟)建立并推广了国际无线充电标准即QI标准,QI标准在无线充电领域中具有极好的通用性和便利性。从世界无线充电技术的主要标准来看,无线充电的主要技术指标有:QI,A4WP,PMA,,iNPOFi,Wi-Po等。现在市面上的主要无线充电设备其所用的无线充电主要技术包括如下:电磁场耦合技术、无线电波技术、电磁共振技术和电磁感应技术[1]。

目前,市面上大部分的无线充电设备都采用了电磁感应式无线充电技术,这是一种符合QI标准的产品。2011年,夏普公司开发了基于QI协议的第一款无线充电手机,这使 QI协议在 Android领域内得到了广泛的应用。2012年,诺基亚920机型由诺基亚公司推出,此款手机也是具备了无线充电技术,并且,该公司还提供了一个与之配套的无线充电器。但是这种充电模式在消费者看来,还是不能够接受,用户觉得比较繁琐,并没有提供太多的便捷性。使用配套的无线充电器进行手机充电的模式在市场上来看,并没有获得用户的喜爱,相比于用配套的无线充电器他们更喜欢用数据线来充电。然而三星公司在2015年开发了两款具有无线充电功能的手机,三星GalaxyS6edge和S6无线充电手机,再加上,2017年苹果手机的无线充电全系列技术及其应用,标志着无线充电技术已经进入了广泛的用户群体,手机的无线充电模式也逐步为用户所接受。再到2018年,金立M7plus,小米 MIX 2 S,华为P20等手机机型都支持无线充电的特性。在往后的手机发展过程中,能否搭载无线充电的特性将会是衡量手机性能的一项重要指标。

目前手机无线充电分为两大类:一类是基于QI标准的内置接收线圈。充电时,将手机置于基座之上,并带有发送线圈。目前具备这类无线充电功能的手机有:三星,联想 Moto Z,小米 Mix 2 s,华为W3,苹果 iPhone X,iPhone 8和 iphone8 P,诺基亚等[2]。第二类是智能手机中没有可充电的接收线圈,这种类型的智能手机不但需要有一个能够支持接收无线充电的贴片设备,并且要有一个能够支持无线充电的充电基座[3]。将无线充电的贴片的一端与智能手机相连,而在另一端与支持无线充电的充电基座相连。

但是,从目前的环境来看,智能手机的无线充电技术依然还是存在许多的弊端或者说是无线充电现在的缺点。首先,我们能够很清楚地发现,手机的无线充电相比于用数据线充电,它的充电效率不会很高,会有20%~30%的电能损耗。其次,当进行手机无线充电时,需要将手机放在固定的充电位置,因此会导致我们进行手机充电时能够充电的空间范围太小。最后,从手机在充电时的使用方面来看,当我们进行手机无线充电时,我们需要将手机放置于无线充电的充电板上,这样会导致我们在充电时不能自由的使用手机,不能移动手机,这是用数据线充电方式时不会存在的弊端[4]。综上所述,这些是手机无线充电方式在部分人群中不受欢迎的重要原因。但是随着科技的发展,我们应该相信,在未来手机无线充电的技术会打破一个又一个的难题,会为人类的生活带来更加快捷、高效、环保、高质量的生活方式。

Qi标准由WPC(WirelessPowerConsortium)发布,“Qi”表示“气”,亚洲哲学中的“元气”,表示一种看不见的能源。首先,凡是经过 Qi认证的,不管是什么牌子的,不管是什么型号的,都会有 Qi标志,凡是带有 Qi标志的设备,都可以使用 Qi无线充电器进行充电。到现在为止,世界著名的公司,如苹果,华为,小米,索尼,都已经加入了 WPC联盟,它是全球首个无线充电标准。

Qi标准基于电磁感应技术实现,其工作频率在105~205KHz,理想环境下功率转换效率一般在70%~80%之间。由于采用电磁感应式,因此在充电位置上限制比较大,而且通常需要将发射端和接收端对齐才能正常工作,而且发射端和接收端也不能相隔的太远,否则充电效率会降低,目前如苹果公司新推出的手机iphone12及其无线充电配件MagSaft采用磁吸式的解决方法来帮助用户进行手机与充电器的对齐。

Qi标准按照充电功率划分,可分为低功率标准和中功率标准。低功率标准传输功率大小在5W左右,主要应用方向在智能手机,智能穿戴以及平板电脑等移动设备上,目前市面上许多厂商的智能手机都支持该标准。不过,用户以及公司都追求更大的充电功率以实现快速充电,因此需要Qi标准中的中功率标准,中功率传输功率大小可达到15W以上。Qi标准中低功率和中功率两者除了传输功率大小的差别,还有一个重要的差别在发射端与接收端通信交互上。低功率标准为单向通信,接收端通过ASK调制实现与发射端通信,而中功率标准为双向通信,在低功率标准的基础上,增加了发射端通过FSK调制实现与接收端通信,目的是进一步提高对异物的检测能力,来保证充电过程的安全性。

在本次设计中,手机无线充电系统主要有硬件部分和软件部分组成[10-12]。在这两部分中,硬件部分作为主要的设计部分。在设计硬件部分的时候,对硬件的模块功能器件做了很多的对比和选择,对世面上常用的硬件进行了多方面的对比,其中包括对系统主控制部分的芯片的对比,还有对各个模块的使用效率进行对比,比如液晶显示器,线圈的材质选择等。同时也对硬件电路进行多方面的选择设计,在进行硬件的选择中,对其对应的电路也进行了同步的改变和选择,最后达到适配器件的和起到相应功能的结果。软件部分主要介绍的就是通过STC89C52采集输出端的电压与电流,及主要的程序流程图。

本次设计对各章节的主要内容进行了如下的安排:

第一章是绪论,本章是用来阐述手机无线充电系统的研究背景和研究意义,根据当前的国内外的手机无线充电系统的发展状况进行论述,并且加入有关Qi无线充电联盟提出的标准。最后该设计的实现进行了简单的论述。

第二章是对于系统方案的设计,本章是根据所要完成的充电功能,进行元器件的选择,在元器件的选择中,找到最适合本次设计的器件,并且能够展现出更好的功能应用,元器件的选择包括单片机主控芯片的选择,液晶显示器的选择,还有线圈材质的选择等。找出最适合该功能的相对元器件,从而做出符合功能的模块。

第三章是手机无线充电系统的硬件设计,将各个模块的原理图进行详细的展示,并且描述了各个器件之间是如何进行连接的,以及社会各个功能模块与STC89C52主控制系统芯片的连接方式。

第四章是手机无线充电系统的软件设计,对编程环境进行了选择介绍,并且对主程序流程图进行了详细的介绍。

第五章是系统的调试,在实物已经焊接完成并且软件程序也已经编写完成之后进行调试,在调试中,需要从最初的设计出发,对整个教室系统的各个功能进行测试,在发现问题之后进行调试,反复测试,以确保最终实物能够实现所有设计的功能。

第六章是涉及的标准、法律规范、安全及经济核算,整篇论文都是在详细查找翻阅了相关法律标准之后撰写的,这些标准以及法律规范也在设计中起到了指导作用。同时在设计的过程中也考虑了安全以及成本方面的问题。

第七章总结,从最初的设计开始,到制作实物,再到后期的调试测试,都有很多意想不到或者意料之外的问题。另外,在实际面对市场时,仍然有许多不足之处需要改进,因此有必要对这些进行总结。

2系统的方案设计

目前市场上的主流无线充电器,主要包括充电基座(发射端)和用电器的接收端,在充电时,发射端线圈接近接收端的线圈,不需要任何的电线连接,只需要通过空气来进行能量的传递,就可以进行无线充电。

在对无线充电系统进行理论分析和计算分析时,由于不涉及到振荡电路这部分的内容,因此可以将其分成两个部分:发射端和接收端[13-14]首先无线充电系统由发射端和接收端构成发射端通过嵌入式芯片控制逆变电路将直流电转换为高频交流电驱动发射线圈产生交变磁场接收端线圈通过磁耦合接收能量经整流滤波后为设备供电嵌入式芯片作为主控单元集成PWM调制与通信协议功率调节及安全保护模块实时监测充电状态并动态调整参数,以提升传输效率其次嵌入式芯片在系统中承担了多项关键功能一是功率控制通过芯片算法动态匹配负载需求优化传输效率二是异物检测利用电流或者电压传感及机器学习模型识别金属异物并切断供电确保安全三是多设备管理,支持多线圈拓扑或分时复用技术实现一对多充电四是通信交互基于蓝牙或专用协议实现设备身份认证充电状态反馈及故障诊断在效率优化方面,设计需重点解决以下问题一是谐振匹配精准计算线圈参数减少能量损耗二是动态阻抗匹配结合芯片实时反馈调整谐振频率以应对线圈偏移或负载变化三是热管理通过芯片温控模块优化线圈散热设计避免过热导致效率下降当前基于嵌入式芯片的无线充电系统在小型设备中应用成熟但在大功率场景中仍面临传输距离短效率低等挑战未来可通过嵌入式芯片集成AI算法实现自适应磁场聚焦或采用GaN器件提升高频性能同时标准化协议兼容性成本控制及电磁兼容性设计是工程化落地的关键。

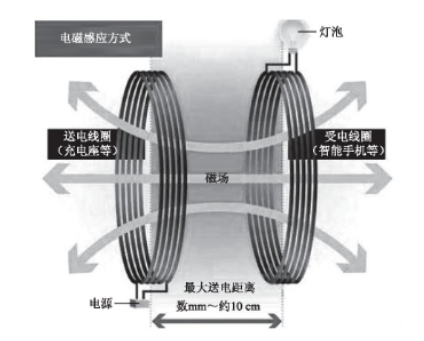

图2-1 电磁感应原理

本设计主要是将220V的交流市电,通过整流滤波、降压电路、功放电路、和线圈耦合传递能量,最终达到5V的直流电压输出,最大的输出电流不超过500mA,输出频率在87—205kHz之间,输出的电压纹波不超过10%。高效能量传输是系统需在特定传输距离内实现高耦合效率并支持动态负载适应能力满足不同设备的充电需求智能控制与通信是嵌入式芯片需集成PWM调制与功率调节及异物检测功能支持标准通信协议实现设备认证与状态反馈及故障诊断多设备兼容性是系统应支持一对多充电模式通过分时复用或空间磁场聚焦技术扩展单发射端对多接收端的兼容性传输功率范围是针对不同应用场景系统需支持从低功率到高功率的灵活切换并具备功率动态调节能力安全性与可靠性是系统需满足电磁兼容标准限制电磁辐射强度同时具备过压与过流及过热保护功能确保用户使用安全能效与热管理是在满载工况下系统整体效率应高于75%并优化散热设计控制线圈及芯片温升在合理范围内成本控制是设计需在满足性能指标的前提下优化材料选择与制造工艺降低系统整体成本提升市场竞争力尺寸与集成度是针对便携设备应用系统需实现小型化设计嵌入式芯片应具备高集成度减少外围电路复杂度可扩展性与迭代能力是系统架构需预留接口与资源支持未来功能升级及新协议兼容。

无线充电的基座(发射端线圈部分)主要包括:振荡电路、降压电路、功放电路和一个电磁感应的发射线圈,220V的市电经过功率放大器电路的控制,将市电变换为适当的交流电数值值,并对交流电进行整流滤波,使其频率升高后传送给发射线圈,在该发射线圈内部中,由于通过了交变电流,所以在该发射线圈中形成了交变磁场,接收端线圈在这交流磁场中进行电磁感应,从而产生电流。再由接收端的充电电路将感应到的交流电转换为直流电[7],然后再进一步传输至输出端口的负载,这样就达到了无线充电功能。

无线电能传输系统原理图如图2-2所示

图2-2 无线电能传输系统原理图

核心需求:高精度PWM调制、多通道ADC采样、通信协议处理。

方案有STMicroelectronics STM32系列:如STM32F4/F7,集成高分辨率PWM和丰富外设,适合中高端应用与Texas Instruments MSP430系列:低功耗设计,适合便携式设备。国产替代有比如如兆易创新GD32系列,性价比高,满足基本功能需求。

核心需求:高频开关能力、低导通电阻、高耐压及低热损耗。

方案有MOSFET:如Infineon IPP60R040C7,适用于100-500 kHz高频开关,导通电阻低(40mΩ)与GaN FET:如GaN Systems GS61008T,适合高频应用,效率更高但成本较高。整流二极管:如肖特基二极管,低正向压降,适合同步整流。

核心需求:高Q值、低ESR、耐高频电流。

方案有电容:如陶瓷电容,如Murata GRM系列,低ESR、高稳定性。电感:如空心线圈或铁氧体磁芯电感,如TDK SLF系列需根据频率与功率需求定制。

核心需求:高耦合系数(、低损耗、轻量化设计。

方案有Litz线绕制线圈:多股细线编织,减少集肤效应,如New England Wire Technologies产品。

PCB线圈:适合小型设备,如手机无线充电模块,设计灵活但效率较低。

核心需求:高效DC-DC转换、过压/过流保护、低静态电流。

方案有DC-DC转换器:如TI TPS54331,输入电压范围宽(3.5-28V),效率>90%。与LDO稳压器:如AMS1117,适合低功耗场景,成本低但效率一般。

核心需求:支持无线充电协议、异物检测、温度监测。

方案有通信模块:如NXP MWCT系列,集成Qi协议栈,简化设计和温度传感器:如TI TMP117,高精度(±0.1℃),适合热管理与电流传感器:如Allegro ACS712,用于实时监测线圈电流。

核心需求:高效散热、过温/过流保护、电磁兼容性。

方案有散热片:如铝基散热片(Aavid Thermalloy),适合中功率应用与TVS二极管:如Littelfuse SMAJ系列,用于瞬态电压抑制与EMC滤波器:如Murata NFM系列,抑制高频噪声。

手机无线充电系统的一次绕组和二次绕组形成一可分离的耦合变压器,将电能以一种非接触的形式传输至负荷装置。该方案的关键在于采用了线圈耦合的方法来实现电能的转换,从而为接收单元提供充足的电能,从而为后续的供电提供保障。二是在保证充电线路运行正常的情况下,尽量降低能耗,以改善充电线路的能源利用率。

第一种方法:使用大功率三极管作为功率放大器,但是管耗量大,所以需要的散热面积大,因此会导致造价昂贵,成本较高。

第二种方法:使用MOSFET作功率放大器,功耗比三极管低,所需要的驱动功率低,便于操作,使用方便。NE555的输出可以直接驱动。

综合上述的描述,场效应管的功耗相比于三级管来看是低于三级管,并且驱动功率小,使用方便。开关三级管的功耗太大,所以他需要大面积的散热片来进行散热,相对于场效应管来说成本较高。考虑到资源的合理利用和成本以及开发的难易程度,最终决定采用场效应管作为功放元件。

2.2.3 无线充电线圈的选择

无线充电线圈被供电后,会产生一种磁场,使其呈螺旋状,磁场的数量和单位时间内的电流都会增加,而磁场强度则会随着电流的趋化作用而增加。为了增加空间的使用,线圈使用的电线一般都是绝缘的。按照无线电线圈的计算方式:

45/截面积=每伏匝数每伏匝数×220=初级匝数每伏匝数×18=次级匝数线径选择。

本模块采用芯科泰412无线供电电路设计而具有电路简单负载能力大等优点模块主要参数:

输入电压:5V~12V;

发射模块尺寸:10mm*21mm;

发射线圈:外径27.5mm电感量4.4uH;

接收稳压板:10mm*24mm;

接收线圈:外径27.5mm电感量4.4uH;

6mm时接收输出5V200mA

5mm时接收输出5V500mA

4mm时接收输出5V800mA

3mm时接收输出5V1A

2mm时接收输出5V1.5A

第三章系统硬件设计

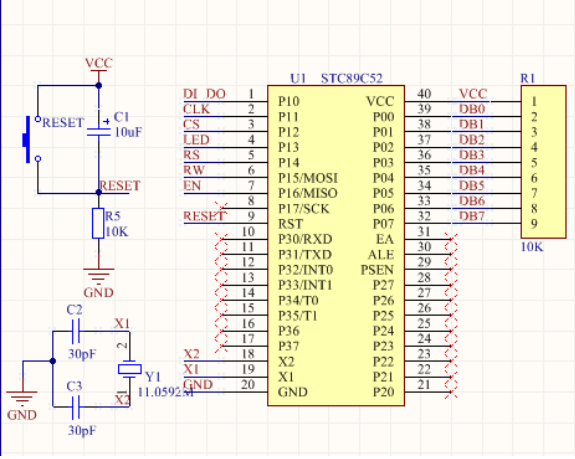

为保证STC89C52单片机能够在5V电压下进行最基础的运行能力,可以在STC89C52上通过一些元器件组成上拉电阻电路、复位电路、晶振电路等,构成一个单片机最小系统[9]。

如图3-1所示为主控制CPU模块,其中R1为排阻,单片机P0口必须接上10k的上拉电阻才能使用,单片机手册上有说明。左下角为晶振电路,晶振与电容是配套使用,电容的取值范围是3-50pf在这个范围内应该都可以,不过取中用30pf最为稳定。左上电路为复位电路,单片机9脚是高电平复位,按下按键9脚上直接是5v复位,这是手动复位,其中电阻与电容是自动复位,组成一个微分电路,电容在瞬态过程视为短路处理,相当于9脚直接是5v。电容与电阻的取值,这里用到了一个时间参数:电阻与电容的乘积就是复位时间,阻值的大小决定延时的时间长短。

图3-1主控制CPU模块

如图3-2所示,电源模块主要是起到一个供电作用,分为2部分,一部分是给单片机以及各个模块供电,另外一部分就是12V直接接在无线发射模块上,其间用到了稳压模块L7805,把12V稳压成5V,单片机是5V,所以必须要有一个5V的电压保证其工作正常。其中c4、c5为滤波电容,c4是470uf是低通滤波,滤除低频不稳定的电压,c5是滤除高频不稳定的电压波形。电阻接在电源指示灯上起到限流作用,防止烧坏指示灯。

图3-2电源模块电路原理图

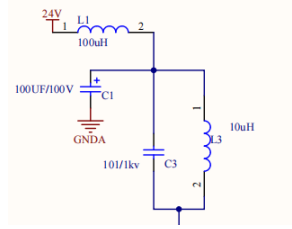

该能量传输装置的射频输出通过一个发射线圈(电感器)和一个电容并连续地形成一个共振环路。能量接收器采用并联谐振回路,以增加能量接收器的功率以获得更大的电压。

在选频回路共振频率与激发信号频率一致的情况下,功率放大器共振,使线圈内的电压、电流达到最大,从而形成最大的交流电磁场。在接收端线圈接近发送线圈时,感应电压会在接收线圈内产生,而在接收线圈环路共振频率等于发送频率时,会引起共振,并使电压达到最大。因此,在接收线圈回路和发送线圈回路都处于共振时,其能量传递效率最佳。线圈的能量传输效率更高,传输距离也更大。

图3-3LC振荡电路模块原理图

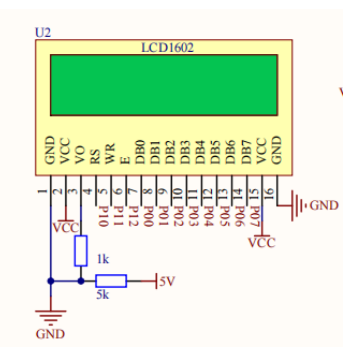

液晶显示模块实现的功能是:显示屏上可以显示采集的电压大小、电流大小。

此次设计的的液晶显示模块使用的是LCD1602液晶显示屏,其本身有16根引脚,第1根、第五根与第16根引脚接地,第2根与第15根接电源,第7根至第14根,也就是数据总线D0~D7引脚与单片机P0.0~P0.7引脚相连接,通过高低电平来输出控制指令;第4根RS引脚为输入端口,进行寄存器[11]的选择与单片机的P2.6引脚连接;第6根引脚输入使能信号与单片机的P2.7相连接。液晶显示模块的电路原理图如图3-4所示。

图3-4液晶显示模块的电路原理图

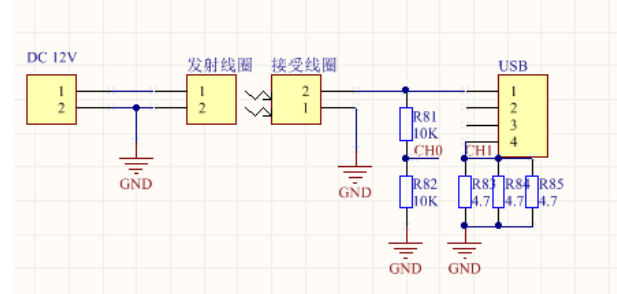

无线发送模块接12V电源,里面用到LC电路启振,将方波脉冲谐振成为正弦波,向外以电磁能的形式输出,为接受电路提供能量。接收端就是与发送端产生磁场切割,产生电压,经过处理就5V的电压输出,通过两个采样电阻分压,采集电压的变化在液晶屏上显示,电压输出经过一个USB接口连接负载如手机等。下面接了3个小电阻,电流的检测必须要串联才能检测,所以接了3个很小的小电阻做为采样电阻,采集电压点:CH0和CH1在液晶屏上显示。

图3-5 无线传输、检测模块

3.6.1 电压电流检测模块